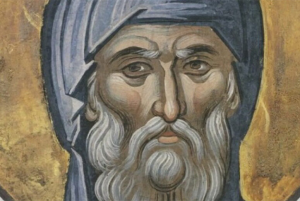

Один монах, долгое время проводя суровую аскетическую жизнь, стал просить в молитве, чтобы Бог открыл ему, почему так получается, что одни люди живут долго, а другие мало; кто-то доживает до глубокой и почтенной старости, а чья-то жизнь заканчивается еще в младенчестве; кто-то здоров и силен, а кто-то все время болен; кто-то беден, а кто-то богат; злые люди нередко живут в достатке и изобилии самых различных земных благ, а праведники нищенствуют и терпят скорби и напасти. И Бог ответил на его недоумения так: «Антоний! Внимай себе и не подвергай исследованию судьбы Божии, потому что это душевредно».

Тут нужно сказать, что Антоний был не просто монахом, а монахом выдающимся. Более того, именно он в конце III – первой половине IV века основал такое удивительное и, можно даже сказать, грандиозное явление в Церкви Христовой, как отшельническое монашество. За свои труды, многие спасительные наставления и те чудесные духовные дары, которые он получил от Бога, Антоний был поименован Великим и почитается христианами как один из величайших преподобных подвижников за всю историю Церкви.

Но вернемся к вопросу, который он задал. Антоний, по причине своей великой святости, получил ответ напрямую от Самого Бога. Но можем ли мы назвать этот ответ исчерпывающим? Очевидно, нет. По сути, Господь лишь повелел Антонию перестать заниматься не своим делом и этим поставил точку в рассуждениях.

Но как же так? Ведь святой спросил не какую-то банальность или глупость. И вопрос, заданный им, совершенно очевидно, волновал и волнует не его одного. Можно с высокой долей вероятности предположить, что каждый человек хотя бы раз в своей жизни задавался этим вопросом, а скорее всего, далеко не раз. Пусть не в таких формулировках, пусть не в тихом молитвенном размышлении, а в растерянности или обиде, или гневе, или возмущении, но из наших уст или в наших головах когда-то звучало: «Что же это такое?», «Да сколько можно?!», «Есть ли она вообще, справедливость?!» – и т. д. и т. п.

Так как нам быть? Если Сам Бог не дает прямого ответа на вопрос, есть ли справедливость на земле, то что нам делать? Стоит ли тогда вообще искать справедливости, требовать ее или добиваться? Или нужно занять отрешенно-философскую жизненную позицию, пустив все на самотек?

Ну что ж. Не факт, что у нас получится, но все же, попробуем разобраться.

Говоря о справедливости, мы должны отметить, что само это слово и созвучно, и сходно по смыслу со словом «правда». Этимологически оба эти слова происходят от старославянского корня «прав», и в один ряд с ними мы можем поставить и такие слова, произошедшие от этого корня, как «право», «правый», «правильный», «праведность», «праведник».

Само слово «справедливость» и созвучно, и сходно по смыслу со словом «правда»

Очевидно, что наши предки отождествляли правду с тем, что правильно, истинно, верно, с тем, что прямо и ровно, а не криво и ложно. И вот здесь перед нами, словно бездна, разверзается вопрос: а о какой правде идет речь? Кем и на каком уровне она определяется?

В любом государстве главным мерилом правды и справедливости является основной для государства свод законов. Чаще всего это Конституция, Уголовный и Гражданский кодексы. Эти нормативно-правовые и законодательные акты как раз и помогают нам добиваться правды или справедливости в тех или иных спорных или конфликтных ситуациях, и не только добиваться восстановления самой справедливости, но и возмездия за ее нарушение.

Но, во-первых, мы знаем, что Конституции разных стран имеют между собой различия. Означает ли это, что правда зависит от того, о каком народе мы говорим? А во-вторых, даже в нашей стране основные своды законов неоднократно менялись за прошедшие столетия. А правки и уточнения вносятся и поныне. Можно ли из этого сделать вывод, что в нашей стране понятия правды и справедливости тоже периодически менялись?

И это еще не все вопросы. Мы обязательно перейдем к ответам, но сначала зададимся еще парочкой. Для начала от уровня государства перейдем к уровню детского сада.

Справедливо ли, что мы отдаем детей в дошкольные образовательные учреждения? А то, что будим их по утрам, заставляем умываться, одеваться, выходить на улицу в любую погоду, ехать или идти в садик, где их будут уговаривать рисовать, лепить, гулять, танцевать, петь песни, сидеть ровно на стульчике, ничего не забирать друг у друга, не драться, хорошо кушать и даже ложиться спать в самый разгар веселья, среди бела дня? «Конечно, справедливо!» – сам собой напрашивается ответ. Но если спросить мнение ребенка? – А зачем спрашивать? Ребенок ведь еще несовершеннолетний и не понимает, как для него это все полезно, в отличие от нас, взрослых, которые все хорошо понимают.

Однако есть такие взрослые, которые воспитывают своего ребенка дома. А в Японии, например, ребенок от 0 до 5 лет и вовсе воспринимается как маленькое божество, которому дозволяется практически все, его ни к чему не побуждают, а любые наказания полностью исключены. Да и вообще мнений о том, как воспитывать детей, столько же, сколько существует в этом мире родителей: что разрешать, что запрещать, что правильно, а что нет, нужен ребенку футбол или скрипка – комбинаций бесконечное множество. Ребенок является, по сути, заложником решений взрослых, и именно от них зависит, как будет формироваться этот будущий взрослый человек. А какая модель и методика воспитания лучше, а какая хуже? Какое решение родителей будет стопроцентно правильным и справедливым в жизни ребенка, а какое нет?

|

|

И в качестве своего рода «вишенки на торте» можно рассмотреть вопрос установления справедливости в семье, между мужем и женой. Те, кто знаком с предметом, что называется, изнутри, или кому «посчастливилось» стать свидетелем поиска правды между супругами, понимают, о чем речь. Вряд ли в этом мире найдется такой судья, который готов будет взяться за вынесение какого-то вердикта, когда две горячо любящие друг друга половинки принимаются увлеченно и самозабвенно отстаивать свои позиции в спорных вопросах, выясняя, на чьей же стороне правда.

Получается, что правд не одна и не две. Их гораздо больше. Есть правды большие и маленькие, есть правды на уровне государств, а есть на уровне семей. И, строго говоря, у каждого человека есть свое мнение, а значит, и своя, личная правда.

И здесь мы приближаемся к тому выводу, который однажды озвучил человек, вошедший в историю как тот, кто вынес решение о казни Иисуса Христа. Речь, конечно, о Понтийском Пилате, а свою мысль он выразил в риторическом вопросе: «Что есть истина?» (Ин. 18: 38). Пилат был язычником и не признавал существования объективных истин или безусловных ценностей. И его вопрос уже содержал уверенность в том, что абсолютной истины не существует и все истины относительны. Именно этим и жил языческий мир. Если абсолютной истины не существует, то прав тот, кто попросту сильнее. А если найдется кто-то еще сильнее, то прав будет уже он.

Но Пилат совершил одну ошибку. Ответ на его вопрос стоял прямо перед ним. Святитель Николай Сербский (Велимирович) так комментирует этот эпизод: «Если бы Пилат спросил Христа: "Кто есть истина?" – то, конечно, получил бы ответ, так же как он получил ответ на вопрос: "Ты Царь Иудейский?" (Мф. 27: 11; Мк. 15: 2).

Истина – это Кто, а не что.

Истина – это личность, а не предмет.

Бог есть истина. Как абсолютная, не подлежащая сравнению личность, Бог есть истина».

И мы, христиане, верим, что 2000 лет назад в наш мир пришла подлинная и непреложная правда. Правда и истина в Самом Боге, спустившемся на землю. Правда, превышающая любую другую правду, незыблемая, вечная и ведущая к жизни.

«Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6), – произнес Спаситель мира, подтверждая, что только Бог должен быть наивысшим авторитетом для человека в поиске правды и справедливости среди бескрайнего моря сталкивающихся и противоречащих друг другу истин.

Потому-то, не ответив преподобному Антонию Великому напрямую в той логике, в которой святой задавал свой вопрос, Бог в действительности дал ему самый точный ответ. Творец мира, установивший законы и управляющий Своим творением, повелел Антонию стремиться к воплощению правды Божией в своей жизни, а судьбы остального человечества и реализацию Божественной справедливости в жизни других оставить Тому, Кто Сам есть путь и истина и жизнь.

|

|

Но один вопрос все еще остается без ответа: «А жить-то как? Все и всех предоставить на волю Божию, ни во что не вмешиваясь и ничем не интересуясь, кроме молитвы?»

И лучше, чем слова Самого Господа, ответа на этот вопрос нам не найти: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5: 6). Спаситель отвечает нам на наши недоумения, что к правде и справедливости нужно непременно стремиться, нужно желать исполнения правды так же, как голодный хочет есть, а жаждущий – пить. Но правда и справедливость, которых мы ищем, должны быть Божественными. А Божественная справедливость требует, чтобы мы прощали, если сами хотим быть прощены Праведным Судией (см.: Мф. 6: 14); чтобы не осуждали, если не хотим заслужить осуждения (см.: Мф. 7: 1); чтобы накормили, напоили, одели, поддержали, утешили, защитили (см.: Мф. 25: 34–36), если хотим себе того же от Бога.

А что же в это время будет с окружающими?

«Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: "Господи! кто предаст Тебя?" Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что? Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною» (Ин. 21: 20–22).

Мы не можем изменить к лучшему весь мир, но нам никто и не ставит такой задачи. Зато мы можем направить силы к исполнению в своей собственной жизни заповеди Христовой: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6: 33).

А если где-то случается несправедливость, исправить которую нам не под силу, мы всегда можем вспомнить преподобного Антония Великого и его диалог с Богом.

Иерей Кирилл Киселев